【「高さ」を意識して打球する コントロールがモノを言う 「チョイうま卓球理論3」】 [スポーツ]

前回の【ネットからの距離が与える打球への影響と卓球の特性 「チョイうま卓球理論2」】では、『卓球のルール』の特性上、打点の高さとネットからの距離に制約があることをご説明しました。

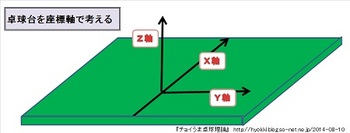

そして打点の高さはバウンドの頂点が最大点になり、その頂点の高さはZ軸方向の力のかかり方によってかわることをお伝えしました。

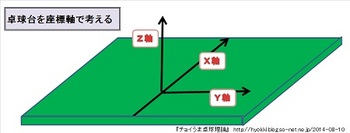

『Z軸って何?』という方はコチラをご参照下さい

⇒ 『卓球台を座標軸で考える』

ピンポン球を垂直に落とせば全てZ軸方向に力がかかります。

Y軸方向に一切力が分散されないため、ただ落としただけでも結構弾みます。

そして物理の法則により台にバウンドする時のスピードは手を離したときの高さが高いほど速くなり、大きくバウンドします。

物理で言うところの『位置エネルギー』が高いというやつです。

山なりの打球はラケットで打った強さはほとんどZ軸方向に伝わらず頂点を迎えてZ軸の下方向に進み始めると高さが高いほど弾みやすくなるということになります。

前回の記事の『スーパープレイ!』でご紹介した動画はとても高い返球(卓球では『ロビング』と呼びます)が続くラリーでしたが、良く見るととても高く弾んでいるのがわかると思います。

これに対して限りなくZ軸方向に力がかからないバウンドの仕方をすればほとんどZ軸方向に弾みません。

つまり弾んだ球は高い位置にボールは上がりません。

河原に行くとついやりたくなってしまう『水切り』

出典:愛知県地域振興部「いんのんとよがわ」

この石の様に水平方向にボールは飛んでいきます。

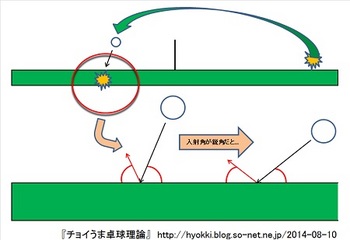

つまり打球のZ軸方向への弾み方は『入射角』により大きく異なります。

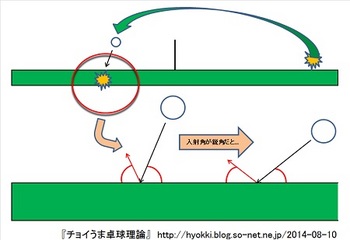

上の図で〇印の部分を拡大して台に弾む瞬間の入射角を見ると斜めに入射した打球は入射角と同じ角度で反対側に弾みます。

先ほど説明しました『垂直に落とされた球』と『水切りの石』の様に鋭角な入射角で台に弾んだ場合の2つの違いは単純に『入射角』だけではありません。

『水切り』の様な打球を打つには『スピード』が必要ですよね。

『スピード』を出すにはラケットで強く球を叩いてエネルギーを与える必要があります。

これに対して垂直方向だけにラケットで力を与える打球は打つことはありません。

自コートでワンバウンドした相手の打球を自コート上で『真下』に打てばネットを超えることはありません。

ですから打球が台に対して垂直または垂直に近い方向に力がかかって相手コートにバウンドする打球は既に自分で打球した球は空気抵抗や重力によってスピードが殺されている状態です。

従って打球時のラケットによる『インパクト』はほぼ無関係になっています。

初速度が球技で一番速いと言われているバドミントンはこのことがとても顕著です。

『球』の代わりに使うバドミントンの『シャトル』には初速を殺すように空気抵抗の大きい『羽』が付いているためです。

スマッシュなどは別ですが上に向かって打つようなバドミントンの打球は、ある程度相手コートの奥へとと進んだ後にほぼ垂直に落下していきます。

バドミントンのシャトルほど顕著ではありませんが卓球も『スマッシュ』の様にラケットで強く叩いた打球でないとラケットのインパクトによる力よりも『重力によって落ちる』力の影響を強く受けます。

それだけY軸方向に力がかかった打球を打っても、そのY軸方向にかけた力は台に弾む時にはあまり伝わりません。

その代り打球が落下する『位置エネルギー』、つまり重力による力を受けやすくなります。

打球が遅いほど『位置エネルギー』の影響を受けやすくなります。

回りくどく説明してきましたが結局何が言いたいかと言えば…、

重力の影響を受けやすいスピードが速くない打球を打つ場合には、

『自分の打った打球の頂点がどの高さにあるかを気にして打つべき』

ということです。

『無駄に高い』ゆるい打球を打つことは相手に有利な球を与えてしまう、ということです。

できるだけ『ネットすれすれ』でネットを通過して相手コートに入れることができれば、高さは可能な範囲では最小限にしていることになります。

『ギリギリ』を追求すればするほどコントロールを誤ってネットにかかってしまう確率が高まります。

『自分のコントロールの許容する範囲内で』、という制約がでてきます。

ですからできるだけ『高低に関して正確なコントロールを磨くこと』が大事になってきます。

練習中、ラリーをしている時に自分の打った打球がネットからどのくらい離れた位置で通過しているのかを毎回確認します。

そして、どれだけネットに近づけられるかを意識しながら打ち返す練習をしてみることです。

そしてその調節を考える時に、打点の高さ(Z軸方向の台からの距離)、打点の深さ(Y軸方向のネットからの距離)によっても『打つ強さ』を変えなければなりません。

最初はできるだけ打ちやすい球、できれば毎回同じ様な所にくる球をを打てると、とても練習になります。

可能なら毎回返しやすいところに返球してくれる上級者の練習相手がいると上達が速いです。

球を多く用意してノックしてもらい、打点時の条件がある程度一定な状態で打ち方を変えた時に自分の打球がどうなるかを確認しながら練習できる環境があると上達は速いかもしれません。

どちらにしても、とにかく自分が『どこに打ち返したいか』をきちんと意識して、実際に打ってみたらどのくらいギャップがあるのかを確認し少しづつ調整していくことが大事です。

これは数をこなして感覚を磨いていくのが良いと思います。

「どう打つとラケットにどう弾むのか」、「どの位強く打ってしまうとネットすれすれに打ったら飛んで行ってしまって台をオーバーしてしまうのか」、そういったことを1打1打検証しながら『打球の感覚』を身につけることが大事です。

★ 卓球スーパープレイ! ★

〔次の記事へ〕

⇒ 【ピンポンが卓球に変わる 「回転(スピン)・下回転」を知る 「チョイうま卓球理論4」】

【「打点」の高さを意識する】

【ネットからの距離が与える打球への影響と卓球の特性】

【「高さ」を意識して打球する コントロールがモノを言う】

【ピンポンが卓球に変わる 「回転(スピン)・下回転」を知る】

【ドライブの軌跡は? 「回転(スピン)・上回転」を知る】

【卓球の横の動き 『ストレート?』 『クロス?』の特性を知る】

【フォアからどんなコースを狙っていけばいい?】

【「このコースに打ってみろ!」パターン別に解説してみました】

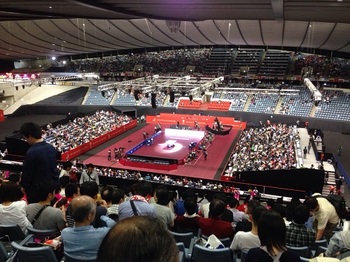

会場の『国立代々木競技場 第一体育館』はこんな感じ

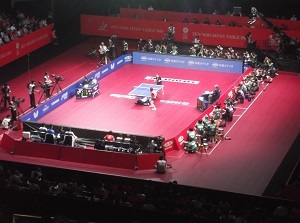

プレー中は静まりかえり固唾を呑んで見守ります

ニッポン!ニッポン!はやっぱりコレ!

ミスした時にため息はご法度です(笑)

下の記事は私と息子で観戦した世界卓球のレポートです。

卓球も世界レベルはみごたえ充分です!

⇒ 【『世界卓球』観戦記 スーパープレイと感動をもらった! 2014年 in 国立代々木体育館】

2014年世界卓球団体選手権東京大会/公式サイト

テレビ東京 世界卓球特設サイト

水谷隼 オフィシャルサイト 公式ホームページ

水谷隼 Amebaブログ

石川佳純オフィシャルウェブサイト

塩野真人の On your mark!

そして打点の高さはバウンドの頂点が最大点になり、その頂点の高さはZ軸方向の力のかかり方によってかわることをお伝えしました。

『Z軸って何?』という方はコチラをご参照下さい

⇒ 『卓球台を座標軸で考える』

『ピンポン球を垂直に落としたとき』と『水切りの石』

打球の弾み方はZ軸・Y軸の力のかかり方によります。

ピンポン球を垂直に落とせば全てZ軸方向に力がかかります。

Y軸方向に一切力が分散されないため、ただ落としただけでも結構弾みます。

そして物理の法則により台にバウンドする時のスピードは手を離したときの高さが高いほど速くなり、大きくバウンドします。

物理で言うところの『位置エネルギー』が高いというやつです。

山なりの打球はラケットで打った強さはほとんどZ軸方向に伝わらず頂点を迎えてZ軸の下方向に進み始めると高さが高いほど弾みやすくなるということになります。

前回の記事の『スーパープレイ!』でご紹介した動画はとても高い返球(卓球では『ロビング』と呼びます)が続くラリーでしたが、良く見るととても高く弾んでいるのがわかると思います。

これに対して限りなくZ軸方向に力がかからないバウンドの仕方をすればほとんどZ軸方向に弾みません。

つまり弾んだ球は高い位置にボールは上がりません。

河原に行くとついやりたくなってしまう『水切り』

出典:愛知県地域振興部「いんのんとよがわ」

この石の様に水平方向にボールは飛んでいきます。

つまり打球のZ軸方向への弾み方は『入射角』により大きく異なります。

上の図で〇印の部分を拡大して台に弾む瞬間の入射角を見ると斜めに入射した打球は入射角と同じ角度で反対側に弾みます。

打球の強さは入射角に影響する

ここで打球の強さについて考えてみたいと思います。先ほど説明しました『垂直に落とされた球』と『水切りの石』の様に鋭角な入射角で台に弾んだ場合の2つの違いは単純に『入射角』だけではありません。

『水切り』の様な打球を打つには『スピード』が必要ですよね。

『スピード』を出すにはラケットで強く球を叩いてエネルギーを与える必要があります。

これに対して垂直方向だけにラケットで力を与える打球は打つことはありません。

自コートでワンバウンドした相手の打球を自コート上で『真下』に打てばネットを超えることはありません。

ですから打球が台に対して垂直または垂直に近い方向に力がかかって相手コートにバウンドする打球は既に自分で打球した球は空気抵抗や重力によってスピードが殺されている状態です。

従って打球時のラケットによる『インパクト』はほぼ無関係になっています。

初速度が球技で一番速いと言われているバドミントンはこのことがとても顕著です。

『球』の代わりに使うバドミントンの『シャトル』には初速を殺すように空気抵抗の大きい『羽』が付いているためです。

スマッシュなどは別ですが上に向かって打つようなバドミントンの打球は、ある程度相手コートの奥へとと進んだ後にほぼ垂直に落下していきます。

バドミントンのシャトルほど顕著ではありませんが卓球も『スマッシュ』の様にラケットで強く叩いた打球でないとラケットのインパクトによる力よりも『重力によって落ちる』力の影響を強く受けます。

それだけY軸方向に力がかかった打球を打っても、そのY軸方向にかけた力は台に弾む時にはあまり伝わりません。

その代り打球が落下する『位置エネルギー』、つまり重力による力を受けやすくなります。

打球が遅いほど『位置エネルギー』の影響を受けやすくなります。

『ゆるい球』を打つときほど打球の高さに気を配る

そしてこの『位置エネルギー』は台からの高さが高ければ高いほど強くなります。回りくどく説明してきましたが結局何が言いたいかと言えば…、

重力の影響を受けやすいスピードが速くない打球を打つ場合には、

『自分の打った打球の頂点がどの高さにあるかを気にして打つべき』

ということです。

『無駄に高い』ゆるい打球を打つことは相手に有利な球を与えてしまう、ということです。

『高さ』の制約は『ネット』であることを強く意識する

そして打球の頂点をできるだけ低く抑えたい、そう思った時に「打つ側の制約は『ネット』であること」に強く注意を払います。できるだけ『ネットすれすれ』でネットを通過して相手コートに入れることができれば、高さは可能な範囲では最小限にしていることになります。

高さのコントロールは自分の打球を確認することから始まる

もちろん『すれすれに通過』させるためにはコントロールを必要とします。『ギリギリ』を追求すればするほどコントロールを誤ってネットにかかってしまう確率が高まります。

『自分のコントロールの許容する範囲内で』、という制約がでてきます。

ですからできるだけ『高低に関して正確なコントロールを磨くこと』が大事になってきます。

練習中、ラリーをしている時に自分の打った打球がネットからどのくらい離れた位置で通過しているのかを毎回確認します。

そして、どれだけネットに近づけられるかを意識しながら打ち返す練習をしてみることです。

高さのコントロールはどうやってする?

ネットを通過する高さをコントロールするには、ラケットの打つ方向、当てる角度、そして打つ強さ等を調節することでコントロールしていくことになります。そしてその調節を考える時に、打点の高さ(Z軸方向の台からの距離)、打点の深さ(Y軸方向のネットからの距離)によっても『打つ強さ』を変えなければなりません。

最初はできるだけ打ちやすい球、できれば毎回同じ様な所にくる球をを打てると、とても練習になります。

可能なら毎回返しやすいところに返球してくれる上級者の練習相手がいると上達が速いです。

球を多く用意してノックしてもらい、打点時の条件がある程度一定な状態で打ち方を変えた時に自分の打球がどうなるかを確認しながら練習できる環境があると上達は速いかもしれません。

どちらにしても、とにかく自分が『どこに打ち返したいか』をきちんと意識して、実際に打ってみたらどのくらいギャップがあるのかを確認し少しづつ調整していくことが大事です。

これは数をこなして感覚を磨いていくのが良いと思います。

「どう打つとラケットにどう弾むのか」、「どの位強く打ってしまうとネットすれすれに打ったら飛んで行ってしまって台をオーバーしてしまうのか」、そういったことを1打1打検証しながら『打球の感覚』を身につけることが大事です。

★ 卓球スーパープレイ! ★

〔次の記事へ〕

⇒ 【ピンポンが卓球に変わる 「回転(スピン)・下回転」を知る 「チョイうま卓球理論4」】

【「打点」の高さを意識する】

【ネットからの距離が与える打球への影響と卓球の特性】

【「高さ」を意識して打球する コントロールがモノを言う】

【ピンポンが卓球に変わる 「回転(スピン)・下回転」を知る】

【ドライブの軌跡は? 「回転(スピン)・上回転」を知る】

【卓球の横の動き 『ストレート?』 『クロス?』の特性を知る】

【フォアからどんなコースを狙っていけばいい?】

【「このコースに打ってみろ!」パターン別に解説してみました】

観戦スナップ集

~ 世界卓球 2014 in 国立代々木競技場 第一体育館

会場の『国立代々木競技場 第一体育館』はこんな感じ

プレー中は静まりかえり固唾を呑んで見守ります

ニッポン!ニッポン!はやっぱりコレ!

ミスした時にため息はご法度です(笑)

下の記事は私と息子で観戦した世界卓球のレポートです。

卓球も世界レベルはみごたえ充分です!

⇒ 【『世界卓球』観戦記 スーパープレイと感動をもらった! 2014年 in 国立代々木体育館】

2014年世界卓球団体選手権東京大会/公式サイト

テレビ東京 世界卓球特設サイト

水谷隼 オフィシャルサイト 公式ホームページ

水谷隼 Amebaブログ

石川佳純オフィシャルウェブサイト

塩野真人の On your mark!

スポンサーリンク

スポンサーリンク